〈あらまし読み〉の工夫とつづける取り組み

〈あらまし読み〉の開発は「踏み台」作りから

〈あらまし読み〉は、大学1年生の授業から生まれた「やさしい読書の方法」です。開発者は、10年以上にわたって、学生が無理なく学べる読書の「小さな踏み台」をつくることに取り組んできました。

「踏み台」ってどういうこと?

学習者を自律的に育てていくためには「やる気をおこす」ための「踏み台」が必要であると言われています。(市川伸一『学ぶ意欲の心理学』2001参照)

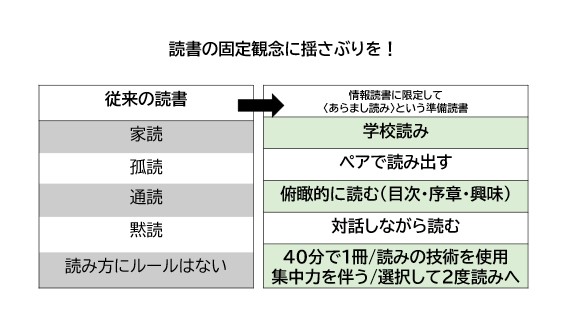

読書のスタイルを振り返ってみると、多くの人はいつも「本は静かに一人で読むもの」「最初から最後まで全部読むもの」と思いがちです。

でも〈あらまし読み〉は、10代のレポート作成時期の新書などの情報読書の時期には、従来の読みの固定観念を壊す必要がでてきました。「情報を整理して考える力」を育てる新しい読書スタイルです。しかも、もっと読みたくなる「踏み台」がひそんでいる読書法です。

「踏み台」は、固定観念への揺さぶりから

上の図は、「現状の読書の方法」と「〈あらまし読み〉の方法」とを比べたものです。

いまの読書は、本のジャンルに問わず、「家で一人、静かに読む」「本は1ページ目からぜんぶ読む」など、自由で個人的な読書が中心です。

でも〈あらまし読み〉という方法は、新書などの情報読書に限定したうえで、ペアの人と一緒に読み出し、「考えること」を大切にした読書方法です。しかも、レポート作成などの学びと結びついています。

〈あらまし読み〉の特徴

• 新書などの「情報を得て考えるための読書」に特化

• レポートや授業の学びとつながる

• 一人で読むだけでなくその場でメモし、ペアで話し聴きながら読む

• 目次や序章を見て、全体の流れをつかむ

• 限られた時間で効率よく読む(例:40分で1冊をざっと読む)

読書力を育てるレッスン

〈あらまし読み〉は、系統的に継続し、小学校から大学まで、授業の中で何度も練習することで身につきます。

アメリカの「ブック・クラブ」や「リーディング・ワークショップ」のように、日本でも〈あらまし読み〉を授業の中に取り入れて、ペアで読むことから始める習慣を作って働きかけています。

こんな力が育ちます

• 本の全体像をつかむ力

• 必要な情報を見つける力

• 読んだことを人に話す力/人の話を傾聴する力

• 集中して読む力

• レポートや発表につなげる力

〈あらまし読み〉推進会の活動について

〈あらまし読み〉は、開発者が複数の大学での実践を経て、2020年には、広げていくための「推進会」が立ち上がりました。推進会の会員や会友は、教育現場で働く先生や学校司書の方々15名です。

それ以来、ホームページでの情報発信、YouTubeのリリース、図書館総合展への参加や全国学校図書館協議会の機関紙「学校図書館」での連載などを通して、より多くの人にこの読み方を届ける活動を続けています。

2025年7月までに、オンラインでの定期ワークショップを64回、希望日に開催した特設ワークショップを10回行い、合計延べ651名の方(教員・学校司書・その他)が参加してくださいました。

参加された先生方や学校司書の皆さんは、学校に戻ってから授業や研修会を開き、それぞれの学校に合った形で〈あらまし読み〉を広げてくださっています。

忙しい授業の合間にも、新しい読み方を取り入れて、「生徒たちに新書の読み方を伝えたい」という思いで、前向きに取り組んでくださっている姿に、私たちも大きな励ましをいただいています。

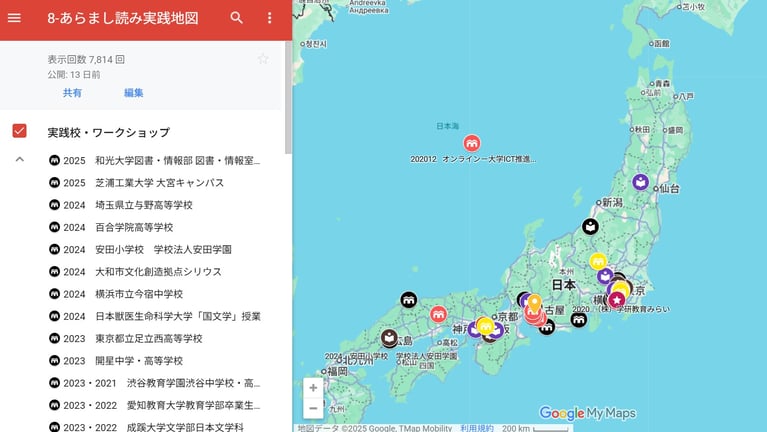

推進会では、こうした実践の様子をGoogle Mapの「実践地図」で紹介しています。

地図には、全国の学校での工夫や思いが詰まった報告が掲載されていて、どれも読み応えがあります。

2014年に『学生のための学び入門』で〈あらまし読み〉が紹介されてから10年以上。この読み方は、静かに、でも着実に広がり、日本各地の学校に根づきはじめています。

● 実践のかたちを地図に載せています

この「あらまし読み実践地図」は、

・「TOP」ページの下部

・「あらまし読み実践地図」のページ

に、リアルタイムで表示しています。

地図を1つ1つクリックして、読みの新しいかたちとその広がりを感じてみてください。

ワークショップや研修を通じて寄せられた報告からは、〈あらまし読み〉を柔軟に取り入れようとする先生方や、図書館でのささやかな実践が着実に広がっている様子がうかがえます。

こうした日々の取り組みが、〈あらまし読み〉の浸透を支えているのです。

先生や学校司書の方々が選書やワークシートを生徒や学生の手元に届けることで、彼らはすぐに反応し、本に向かう姿勢を見せてくれます。

その瞬間こそ、読書教育の力が発揮される場面です。

➡詳しく知りたい方へ

牧恵子(執筆協力 福永文子)[〈あらまし読み〉体験をしよう]連載第5回

「〈あらまし読み〉ワークショップを継続して聞こえてきた声」

学校図書館協議会「学校図書館」 通巻898号 2025年8月号