〈あらまし読み〉を通して見えてきたこと

2013年から2025年9月までの〈あらまし読み〉の成果

ここに紹介する5つの成果は、一つひとつが、仕掛けた開発者の予想を上回るものでした。開発者が現代の新書を読まない状況に、「これならできないだろうか?」と、少しずつステップを作り、何度も試行錯誤してきた結果です。

目次

| ①-2013 | 大学初年次生300名の実践からの3つの成果 |

| ②-2016-2017 |

大学初年次生「6冊以上あらまし読みと比較レポートの活動後の振り返り文」 KH-Coder分析 「気づきのピラミッド」 |

| ③-2016 |

大学初年次生「比較レポート」に添付されていた振り返り文の分析 「5つの成長」ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析 |

| ④-2020-2025 |

5年間のワークショップ参加者(先生や学校司書など)の声 「5つの気づき」ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析 |

| ⑤-2025 |

〈あらまし読み〉を1冊実施した後の、高等学校での生徒の声

|

① 2013実践 大学初年次生300名の実践からの3つの成果

2011年度から2013年度に、私立大学1年生300名ほどの「読解・表現」の授業で、〈あらまし読み〉という方法を「踏み台」にしたところ、大きな成果が3つありました。

・受講者全員が、新書や実用書を3か月で10冊〈あらまし読み〉をしたこと

・〈あらまし読み〉を積極的に捉えて読み出す学生が増えたこと

・従来の資料読みをするよりも〈あらまし読み〉で比較レポートを書く方が、レポートの記述総文字数が2倍に、

結論章の記述文字数が2.5倍になったこと

はじめの一歩から、学びの土台づくりへ

開発者が行った学習支援センターの授業では、私立大学1年生全員(2学部3学科)を対象に、言語力の基礎を育む必須科目が導入されていました。これは、大学全体の学びを支える「頑強な基礎」を築くための試みであり、教育改革のはじめの一歩でもありました。

開発者が、3年間の取り組みのうち、最初の2年間は、学生がどのような言語力を持っているのかを丁寧に調査し、最適な方法論を模索する時間となりました。その中で生まれたのが、〈あらまし読み〉というアプローチです。

〈あらまし読み〉とは

「書く力」を直接育てるのではなく、まず「読むこと」から始める。

読むことで自分の考えを見つけ、メモする・話す・聴くという活動へとつなげていく。

この流れは、学生自身の自律的な学びを促すための大切なステップです。

〈あらまし読み〉は、文章の全体像をつかみながら、著者の思考をざっとつかんでいく言語活動です。自分の言葉で世界を捉え直す力を育てるこの方法は、単なるスキル習得ではなく、思考の土台を築く営みでもあります。

未来へつながる学びのかたち

この科目は、学生一人ひとりが「読むこと」を通じて、自分の声を見つけていく旅の始まりです。静かに、しかし確かに、学びの根を育てるこの取り組みは、大学全体の教育の質を引き上げる礎となっています。

そして、高校や中学でも広げていきたい読みの技術でもあるのです。

➡詳しく知りたい方へ

牧恵子「大学初年次教育における『レポート作成のための読書教育』の試み」 愛知教育大学大学院国語研究29.

2021.

https://aue.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=7891&file_id=15&file_no=1

② 2016-2017実践 大学初年次生

「6冊以上あらまし読みと比較レポートの活動後の振り返り文」KH-Coder分析 「気づきのピラミッド」

➡詳しく知りたい方へ

牧恵子「大学初年次教育における『レポート作成のための読書教育」の試み―計量テキスト分析による『学習者の気づき』の検討―」愛知教育大学大学院国語研究29. 2021年. 樋口耕一(2014)が開発したKHCoder Version3.を使用。周景龍・中村康則(株式会社 SCREEN AS アドバンストシステムソリューションズ)協力。

https://aue.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=7891&file_id=15&file_no=1

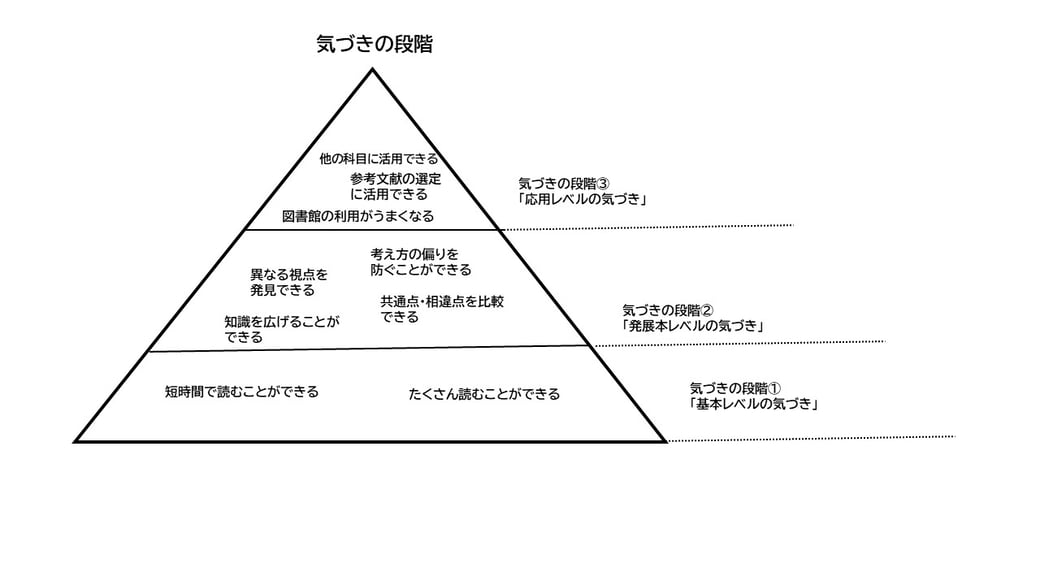

●気づきの段階①「基本レベルの気づき」

学習の最初の段階では、知識を短期的に記憶し、多くの情報を得ることが中心です。これは、基礎的な理解や情報のインプットにあたります。まだ応用や比較は難しいですが、学びの土台を築く重要なステップです。

● 気づきの段階②「発展レベルの気づき」

次の段階では、得た知識をもとに考え方の幅を広げ、異なる事柄の共通点や相違点を比較する力が育まれます。ここでは、知識を応用する力が芽生え、学びがより深く、柔軟になります。

● 気づきの段階③「応用レベルの気づき」

最も高い段階では、〈あらまし読み〉と比較レポートから学びの方法を、他の科目に活用し、参考文献の選定に役立て、課題の解決に応用できるようになります。知識が単なる情報ではなく、実践的な力として機能し始める段階です。

●● この三段階は、学びが「記憶」から「理解」へ、そして「応用」へと進化していく過程を示しています。このような段階的な気づきの流れを授業に反映させると、学習者にとってより親しみやすく、成長を感じられる構成につながります。

〈あらまし読み〉を通じた学びのデザインと検証

2011〜2013年の私立大学での実践から3年を経て、教育大学の1年生を対象に、〈あらまし読み〉という読書活動を継続しました。学生たちは6冊以上の本を読み、比較レポートを作成。その最後に、振り返りシートに2〜3文の感想を書いてもらいました。

この振り返り文をもとに、テキストマイニングの専門家の協力を得て、科学的な分析を行いました。使用したのは、KH-Coderという分析ツールです。この取り組みは、教育の効果を「見える化」する試みでもあり、2018年には日本読書学会で口頭発表、2021年には大学院紀要にも掲載されました。

教育は人と人との営みですが、だからこそ、どこかで科学的に検証しながら、学びを深める「仕掛け」をつくることが大切だと考えています。〈あらまし読み〉は、読書のハードルを下げ、学習者自身の気づきや思考を引き出す方法として、今後も活用していきたい取り組みです。

➡詳しく知りたい方へ

2021.牧恵子「大学初年次教育における『レポート作成のための読書教育』の試み」

愛知教育大学大学院国語研究、29.

https://aue.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=7891&file_id=15&file_no=1

③ 2016実践 大学1年生の比較レポート添付の振り返り文

「5つの気づき」ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析

6冊以上の〈あらまし読み〉と比較レポート提出時に添付されていた学生の振り返り文の分析

1. あらまし読みの効果

「はじめは1冊だけであらまし読みをしてレポートを書いたが、重要な部分がわずかな時間で把握できるなと感じた。」このことから、あらまし読みが短時間で内容を把握するのに役立つことが示されています。

2. 比較の重要性

「2冊の比較読みをすることで、違う人物の違う視点からの考えを見ることができたので、より深い考察ができたと思う。」比較することで多様な視点を得られ、考察が深まることが強調されています。

3. レポート作成のアプローチ

「レポートを書く際に、様々な視点からの様々な意見を取り入れることができ、自分の考えを深めることができると思いました。」あらまし読みを通じて、他の教科のレポート作成にも役立つことが述べられています。

4. 自己の意見の重要性

「著者の意見をまとめることに集中しがちですが、しっかりと自分が感じたことを踏まえて自分の意見も述べなければならないと気づくことができました。」自分の意見を述べることの重要性に気づいた点が挙げられています。

5. 成長の実感

「以前までできなかったことができるようになったので、自分の成長を実感することが出来て嬉しかったです。」あらまし読みを通じての自己成長を実感したことが最後に述べられています。

●このように、あらまし読みを通じて得た知識や視点の広がり、自己の成長についての考察が中心テーマとなっています。

活動調査の流れ

[STEP 1] あらまし読み(6冊以上)

WEB箇条書きレポート、800字レポートの提出

↓

[STEP 2] 2冊比較レポートのための構想図作成(ベン図の活用)

↓

[STEP 3] 2冊の比較レポート作成

(レポート本文+交流結果2組+振り返り文3文以上)

↓

[STEP 4] 振り返り文の抽出

↓

[STEP 5] テキストマイニングによる分析

学生の振り返り文の例

・ 「1冊だけでも、重要な部分がすぐにわかって驚きました!」

⇒ 短時間で内容を把握する力がついた実感

・ 「2冊を比べることで、著者の視点の違いに気づけて、考察が深まりました」

⇒ 比較によって視野が広がる体験

・ 「レポートを書くときに、いろんな意見を取り入れて、自分の考えが整理できました」

⇒ 他教科にも活かせる思考の広がり

・ 「著者の意見だけじゃなく、自分の感じたことも大事にしようと思えました」

⇒ 自分の声を持つことへの気づき

・ 「前はできなかったことが、今はできるようになって嬉しいです!」

⇒ 学びを通じた自己成長の喜び

教育的な意義

〈あらまし読み〉は、読書のハードルを下げながら、思考力・表現力・自己理解を育む学びの「仕掛け」です。

教育の営みを、科学的に検証しながら深めていくことで、学生一人ひとりの成長を支えることができます。

④ 2020-2025 5年間の〈あらまし読み〉ワークショップ参加者(先生や学校司書)の声(N=228) 「5つの気づき」

ユーザーローカルテキストマイニングツールによる分析

1. あらまし読みの体験

• 短時間で本の要点を把握する方法を学び、読書への興味が高まった

• 「もっともっと」という気持ちが湧いてくる

2. 読書力の向上への期待

• 中高生の読書力向上に役立つと実感

• 選書・対話を通じて思考が深まる

3. 実践への工夫

• 授業時間内での活用を模索

4. 他者との交流

• 対話が学びを深める

「人前で話すのは苦手だったが、交流は楽しかった」

5. 今後の展望

• 学校や家庭での実践意欲の高まり

「あと5冊程度取り組んでみたい」

● 皆さんからのお言葉……

先日はワークショップに参加させていただきありがとうございました。

有意義なワークショップを開催していただきありがとうございました。

大変丁寧にわかりやすく教えてくださりどうもありがとうございました。

この度は貴重な学びの機会をいただきありがとうございました。

海外からの参加を許可いただき、ありがとうございました。

また、日程が合えば、ワークショップに参加したいと思う。

推進会会員の思い

〈あらまし読み〉のワークショップに参加した先生や学校司書の皆様が、固定観念を壊して、解放された笑顔に変わられる姿をたくさん見てきました。

ファシリテーターをしてきて、一番の醍醐味です!!

もちろんのことですが、

教室で児童、生徒、学生が楽しそうに、〈あらまし読み〉をする姿をみると、

学校司書も、先生も、ワクワクしてきます!!

〈あらまし読み〉を生徒や学生へ届けていくには、先生方や学校司書の皆様のご理解とご協力が欠かせません。

この5年間で228名の皆様から寄せられた「5つの気づき」は、開発に携わる私たちにとって何よりの励みです。

これからも皆様とともに、〈あらまし読み〉の可能性を広げ、より深く育ててまいります。

⑤ 2025 高校で〈あらまし読み〉を始めたときのアンケート結果

ユーザーローカルテキストマイニングツールによる分析結果(N=118)2025年6~8月

3校参加。

1. 効率的な理解

多くの人が「全て読まなくても内容がつかめる」という点を評価しており、短時間で本の概要を理解できることが好評です。「全部読まなくても短時間で本の内容が知れてよかった」との意見が見られます。

2. 集中力の向上

短時間での読書が集中力を高める効果があったと感じている人が多く、「少ない時間だったから集中が続いた」との声があります。

3. 対話の難しさ

読んだ内容を他者に伝えることが難しいと感じる人も多く、「相手にわかりやすく伝えるのが難しかった」との意見があり、対話の場面での表現に苦労している様子が伺えます。

4. 興味の喚起

あらまし読みを通じて、普段読まないジャンルの本に対する興味が湧い

たという意見もあり、「読みたい意欲が湧いた」との感想が見られます。

5. 深掘りの限界

一方で、全てを読むことの重要性を感じている人もおり、「どうせ同じ

時間を使って本読むなら1から全て読みたいなと感じた」との意見があ

り、深く理解することの難しさも指摘されています。

●全体として、あらまし読みは効率的である一方、内容を深く理解することが難しいという両面があることが強調されています。

〈あらまし読み〉で育む、比較と思考の読書力

●〈あらまし読み〉で広がる読書方法の拡大の可能性

〈あらまし読み〉は、短時間で本の要点をつかみ、複数の書籍を比較することで視野を広げる読書法です。先生方や学校司書の方々からも、「短時間で要点をつかみやすい」「複数の本を比較することで視野が広がる」と高く評価されています。

高校生の中には「1冊まるごと読みたい」という意欲を持つ人も多くいます。読書は本来自由なものです。読みたいときに通読するのはもちろん構いませんが、大多数の生徒や学生が現実にしやすい読書生活をイメージしたいのです。実際に1冊を通読できる生徒はどれほどいるでしょうか。現代では多忙な高校生活であり、「不読者」が増えていることも懸念されています。こうしたなかで、読書習慣の定着を大きな課題と考えています。

さまざまな読書方法があるなかで、〈あらまし読み〉という方法は、効率的に思考を深めるための読書法にしました。その効率性を生かして、俯瞰的な〈あらまし読み〉を3冊以上、並行読書し、そこから自分の探究課題を選びつつ、2度読みしたい本を決めていくという方法へと進めていくことをお勧めします。

● 比較から始まる深い読書

1冊を通読することで、著者との世界に閉じこもってしまい、独りよがりになることは多いです。また、複雑な比較が必要な場合、2冊の通読を通して、比較することが難しいこともあります。

〈あらまし読み〉では、まず3冊以上の本を俯瞰的に読み、比較の視点を持つことを重視しています。こうした読み方を通じて、「2度読み」「3度読み」へと自然に進み、自分の考えを深める意義に気づくことができます。

● 探究型学習への架け橋

さらに、3冊以上の〈あらまし読み〉を行ったうえで、2冊を選び比較することで、自分のテーマ設定力も養われます。最近の探究レポートでは、初めに固定的なテーマを決めてしまい、資料探しに追われるケースも見られます。

〈あらまし読み〉を通じて多読を重ねることで、世界の知と、自分が意見を出しやすいテーマを見つける力が育まれます。これは、正解探しではなく、自分自身の問いを立てる探究型学習において非常に重要な力です。

探究学習だけでなく、大学の卒業論文を書きだすときも〈あらまし読み〉が必要なことは言うまでもありません。

……要約すると、

・ 〈あらまし読み〉とは

短時間で要点をつかみ、複数の本を比較する読書法

・ 教育現場からの高評価

先生や学校司書が注目する〈あらまし読み〉の効果

・ 通読への意欲と現実

「1冊まるごと読みたい」高校生の声と現実の読書習慣の課題

・ 読書は自由な入り口

〈あらまし読み〉は通読を否定するものではありません

・ 比較から広がる思考力

2冊を俯瞰的に読むことで深まる理解と考察

・ 精読へのステップ

「2度読み」「3度読み」へ自然に進む読書の流れ

・ 探究学習とテーマ設定

多読を通じて見つける、自分に合った問いとテーマ

・ 固定テーマの落とし穴

資料探しに追われない、柔軟な探究のすすめ

● 探究学習のレポート、ビブリオバトルの原稿、学期末のレポート作成など、大きな課題の前に、〈あらまし読み〉でテーマに関する基礎的な基盤を、効率的、俯瞰的に作りましょう!

➡詳しく知りたい方へ

牧恵子[〈あらまし読み〉体験をしよう]連載第5回「〈あらまし読み〉ワークショップを継続して聞こえてきた声」学校図書館協議会「学校図書館」 通巻898号2025.08.

牧恵子[〈あらまし読み〉体験をしよう]連載第6回「さぁ、〈あらまし読み〉体験をはじめよう!―自選した本を片手に、一緒に読み書き、対話レッスンのワークショップへー」学校図書館協議会「学校図書館」 通巻899号2025.09.