「あらまし読み実践地図」のこと

日本の中で、〈あらまし読み〉実践がはじまっています

【あらまし読み実践地図の項目】

〈あらまし読み実践地図〉は以下の分類を色別しています

・ ワークショップや授業の報告(黒)

・ 研修会報告(紫)

・ 出版・実践報告論文(赤)

・ 研究者からの被引用(黄)

・ 企画展示(橙)

・ 受賞(赤)

〈あらまし読み〉実践地図とは

2014年、牧恵子の著書『学生のための学び入門―ヒト・テクストとの対話からはじめよう』で紹介された〈あらまし読み〉。

この新しい読み方は、2020年からのオンライン・ワークショップをきっかけに、先生方や学校司書の皆さんの手によって、全国の学校や研修会へと広がっていきました。

この地図には、そんな〈あらまし読み〉の実践の足跡が記されています。

授業での工夫、図書館での取り組み、研修会での学び──それぞれの現場から届いた声を、A4サイズ1〜2枚の報告にまとめ、地図の上に重ねて掲載しています。報告の作成には、推進会もサポートしています。

一枚一枚が、実践の記録であり、次の一歩へのヒントです。

地図をクリックしながら、〈あらまし読み〉がどのように広がっているのか、ぜひ感じてみてください。

あらまし読み実践地図内の一事例を紹介します

図書館総合展への〈あらまし読み〉出展記録

2025年 ポスターセッション対面出展 ・オンライン出展 第6回

2024年 ポスターセッション対面出展 ・オンライン出展 第5回

2023年 アカデミック・ブース対面出展・オンライン出展 第4回

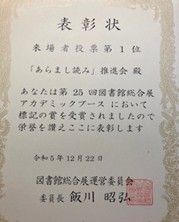

アカデミック・ブース対面出展(来場者投票第1位受賞:下写真)

2022年 オンライン出展 第3回

2021年 オンライン出展 〃 第2回

2020年 オンライン出展(コロナ禍) 第1回

第25回図書館総合展 来場者投票第1位受賞(2023)

「あらまし読み実践地図」ができるまでの実践者の頑張りに拍手!!

〈あらまし読み〉という情報読書のワークショップに参加された先生や学校司書の皆様にアンケートをお願いすると、予想を超える反響が寄せられました。

その後、先生や学校司書の皆様は、学校内で理解者や協力者を広げ、図書館の蔵書状況を工夫したりしながら、実際に授業へと踏み出してくださる先生方は、たいへん貴重な存在です。

たった一人の働きかけから、学校全体に〈あらまし読み〉が広がることもあります。毎年、ひとりで継続して取り組まれている先生もいらっしゃいます。

開発者自身も、教員2名と大学図書館司書の3名で連携しながら、大学の初年次教育の授業のなかで、〈あらまし読み〉を8年間こつこつと続けてきました。コロナ禍では対話が難しく、実践も困難でしたが、それでも歩みは止まりませんでした。

2020年9月から続けている定期的な〈あらまし読み〉ワークショップ後がさまざまです。

ワークショップの1か月後に速やかに実践され、報告のメールをくださる先生もいらっしゃれば、2年越しで「ようやく実践できました!」とメールをくださる先生や学校司書の方も。

開発者がネットサーフィン中に、偶然〈あらまし読み〉の実践を見つけることもあります。

実践者には、〈あらまし読み〉推進会から「実践事例報告書」のフォーマットをお渡しし、メールでやりとりを重ねながら記入いただきます。

報告書が完成したら、上席の方の承諾を得て、〈あらまし読み〉HPの「あらまし読み実践地図」に掲載しています。

大学教育の分野からの〈あらまし読み〉の評価は?

〈あらまし読み〉は、文章の全体像をつかむための読み方です。細かいところを一つひとつ読むのではなく、「この文章は何を伝えようとしているのか?」を、ざっくりと、でも的確にとらえることを目指します。

この方法は、大学教育の分野でも注目されていて、2022年に出版された

井下千衣子 編著『思考を鍛えるライティング教育』(慶應義塾大学出版会)でも紹介されています。(あらまし読み実践地図、被引用の項目)

第4章「リーディング学習と接続するライティング教育」(杉谷祐美子)では、〈あらまし読み〉が「文章を俯瞰的に、効率よく理解する力を育てる」という点で、著者の考えと重なると述べられています。

つまり、〈あらまし読み〉は、読む力と書く力をつなげる学びの中で、重要な役割を果たしているのです。