〈あらまし読み〉とは

本をぜんぶ読む前に、目次や序章、気になるところだけを読んで、

「この本、どんなことが書いてあるんだろう?」と全体像をつかむ読書法です。

まるで本屋での“立ち読み”のように、気軽に始められるのがポイント。

学校でできる、読書の入り口を広げてくれる、やさしい読み方です。

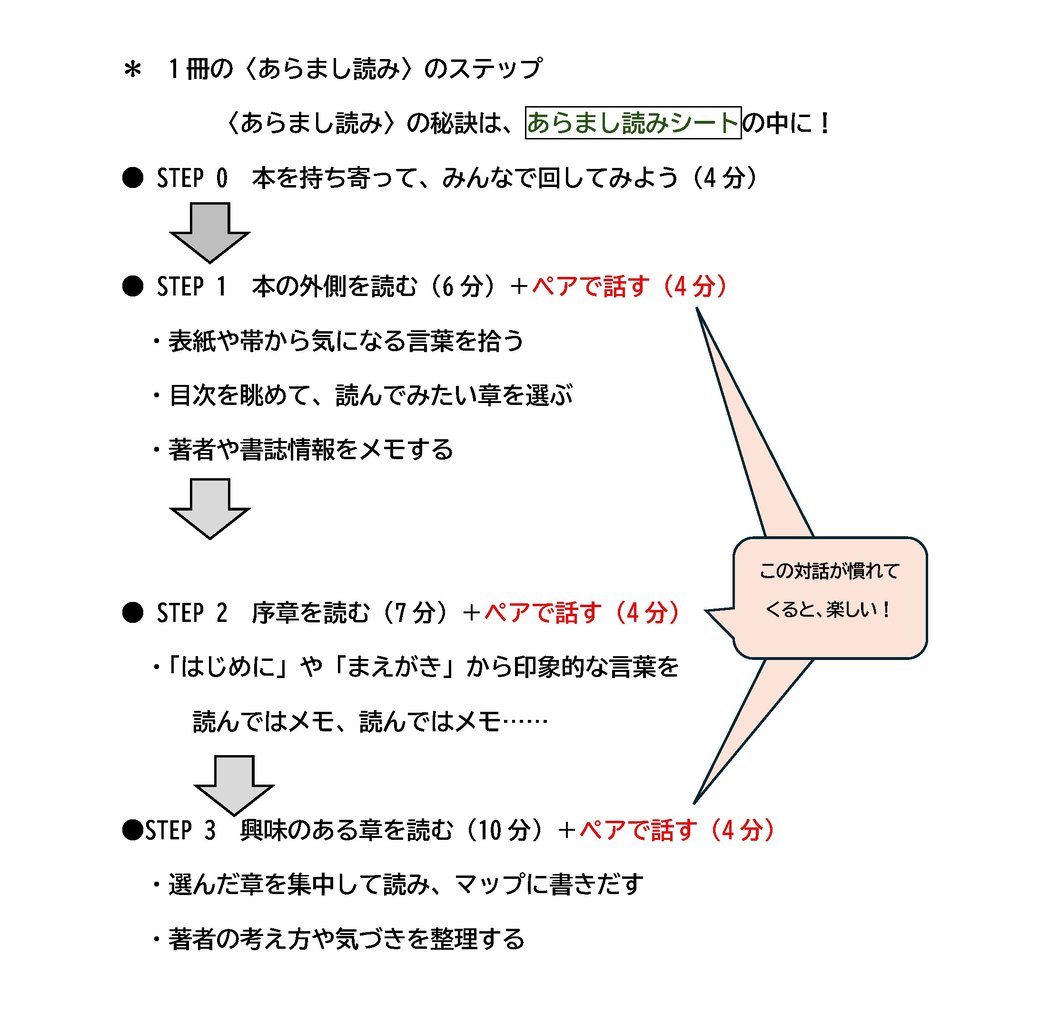

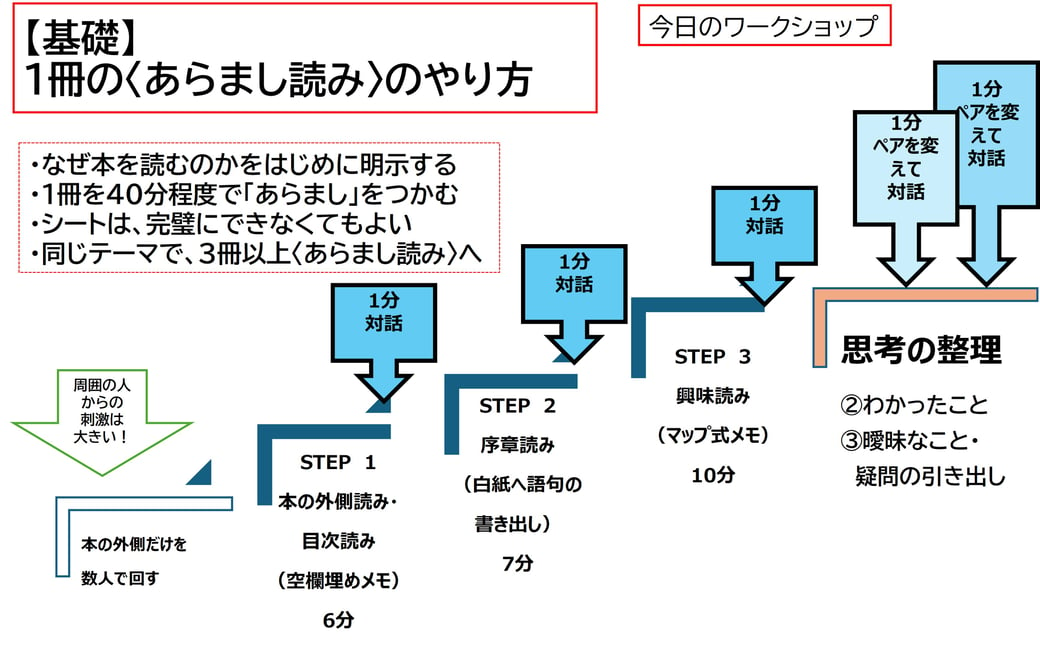

具体的には、「あらまし読みシート」にそって、つぎのSTEPで進みます。

全部、完璧にできなくても少しずつ始めていきましょう。

※ HPのなかに、あらまし読みシートをダウンロードできるところがあります。実際のあらまし読みシートを見ながら、この文章を読んでいただくと、もっとわかりやすいでしょう。

1冊の〈あらまし読み〉のステップ

〈あらまし読み〉では、本を読みながら、話す-聴くという対話交流の楽しさにあふれています

授業やワークショップ中の対話風景をご紹介します!

読んでいるときの「静けさ」と対話しているときの「わくわく感」が対照的です

中学生も話しながら読み進めることで、リラックス

大学生の対話も真剣です

高校生も、集中した読みです。

高校生も、熱く対話中!

先生たちの研修でも、話す人は立って、伝わるように話しています💦💦

学校図書館教員研修会でも、熱心に対話しています!!

●●発展

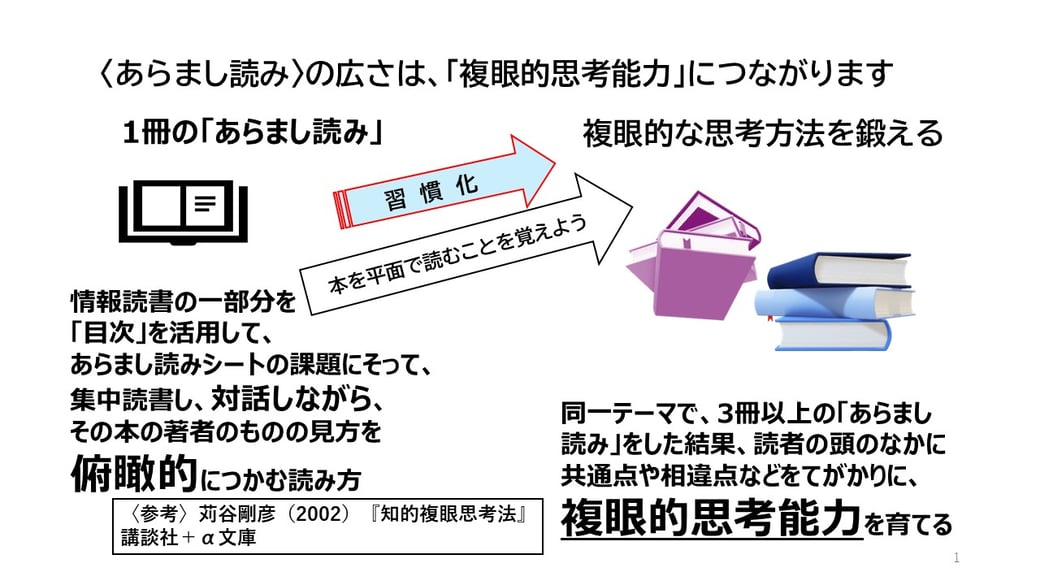

同じテーマで、

3冊以上の複数冊の〈あらまし読み〉へと、並行読書してみましょう

どうして〈あらまし読み〉をするの?

「読まなきゃ」じゃなくて「ちょっとのぞいてみよう」から始めることで、

読書がもっと自由で、自分らしくなります。

情報を比べたり、自分の考えを言葉にしたりする力も育ちます。

探究学習やレポートづくりにもつながる、未来の読書のかたちです。

● 自分で「選ぶ」 ● 興味の発見 ● 自分の「課題」意識

● 対話する力 ● 思考の広がり ● 効率的時間の使い方

● 読書の記録

まずはここから、はじめてみよう

気になるテーマの本を3冊くらい選んで、目次や序章を読んでみましょう。

気になった言葉をあらまし読みシートに書き出し、

友だちと「こんなこと書いてあったよ」と話すだけでもOK。

〈あらまし読み〉は、

「読書って、こんなに気軽でいいんだ」と感じられる第一歩です。

〈あらまし読み〉は、「読書の入口」を広げる読書法です。

すべてを読まなくても、本の構造や著者の考え方にふれることができ、

生徒たち、学生たちが自分の興味や問いを見つけるきっかけになります。

授業や図書館活動に取り入れる際は、

生徒が一人1冊ずつ「選べる」ように、

新書やプレ新書のリスト(クラス人数+10冊ほど)を作ってあげましょう。

あらまし読み推進会が作った「あらまし読みシート」を使って、

目次・序章・気になる章を読んでみるところから始めてみてください。

時間で区切ることで、ゲーム感覚で読み進められます。

※1.「あらまし読みシート」は 「©aramashi」のクレジットを付けて、使用してください。

改変する場合も、「©aramashi●●固有名」と記入してください。

※2.「あらまし読みシート」は、2種類の段階に分けて作成しました。

「あらまし読みシート スタンダード版」(高大生以上)

「あらまし読みシート 入門版」(小学生[高学年]・中学生向け)

さらに、

あらまし読みロイロノートも、作成しました!

いずれも、このHPから、ダウンロードできます。

学校でのペアでの対話や、メモの共有を通して、

読書が「個人の体験」から「学びの場」へと広がっていきます。

図書館の棚にある1冊が、探究の扉になるかもしれません。

まずは、気軽に“立ち読み”感覚で、1授業時間に1冊から。

〈あらまし読み〉は、生徒の「知りたい」を育てる、

やさしい読書の第一歩です

先生や学校司書のみなさん、

生徒たち、学生たちに、新書読書の楽しさを伝えてあげましょう

先生や司書さんの積読本の解消にも役立ちますよ

〈あらまし読み〉ワークショップ

〈あらまし読み〉のよくわからない方は、

〈あらまし読み〉ワークショップを体験してみましょう

* ワークショップに参加された、学校司書さんの悩みを聞きました

「授業を持てないから、〈あらまし読み〉を紹介できない……」

そんな声を、学校司書の方からよく聞きます。

でも、できることはあります!

たとえば、1時間分の〈あらまし読み〉のサンプル授業を、事前に準備しておくこと。

授業の空き時間ができたときに、先生にお願いして実施できるようにしておくと、自然に広がっていきます。小さなきっかけが、新書を読む前の準備読書の大切さを伝える一歩になります。

司書だからこそできる、やさしい働きかけで、

〈あらまし読み〉の輪を広げていきましょう。